風邪症状

風邪症状

風邪とは、のどや鼻など空気の通り道に、様々な病原体が入ってきて定着・増殖することで起こる病気の総称です。そのほとんど(90%以上)はウイルスと呼ばれる病原体が起こします。インフルエンザやコロナもウイルスの一種です。それ以外にも、一般の方には知られていない数多くの○○ウイルスが存在し、そのウイルスの性質により症状や重症度、治るまでの日数などが違ってきます。

ウイルスが侵入してくると、一時的にその部位に炎症が起きて痛みや不快感を起こしますが、ヒトの体に備わっている免疫細胞が対応してそれらを追い出すため、自然に治癒していきます。残念ながら、一般的にウイルスに対する特効薬は存在しない(インフルエンザに対するタミフルなどは例外的)のですが、時間と共にウイルスの活動は下火となるため、治癒するまでの間、鎮痛・解熱剤や咳止めなどを用いて症状をやわらげ、生活に支障が出ないようにしていく、いわゆる対症療法を行うことが治療の基本となります。

なお、風邪症状を起こす病原体の中にはマイコプラズマ、A群溶連菌など、ウイルス以外の「細菌」も存在するため、検査でそれらが確認された場合には、それに適した抗生物質を用いる場合もあります。

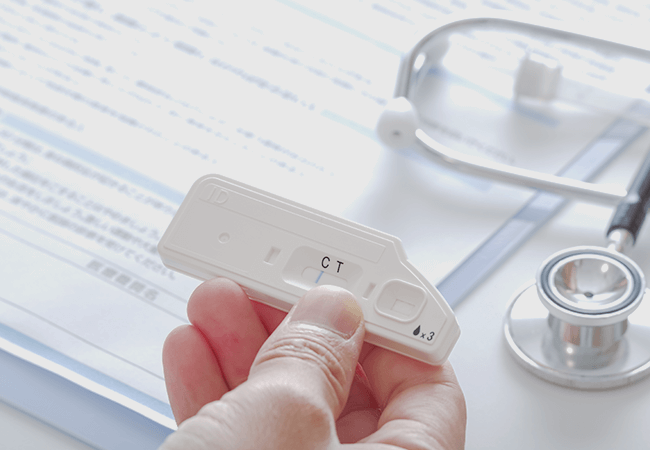

症状や経過をお聞きし胸部聴診などをした上で、普通のウイルス感染なのか、インフルエンザ、コロナウイルス、マイコプラズマ、溶連菌感染などの疑いがあるかどうかを判断していきます。そして、それら感染の疑いがあれば、それに応じた検査を行います。いずれも、抗原検査と呼ばれる5~15分程度で結果の出る検査で判定するため、その日のうちに有無が判明します。陽性の場合には、それに応じた治療を行います。一方で、症状・経過からそれらの疑いが乏しい場合や、検査結果が陰性だった場合には、通常のウイルス感染(いわゆる普通の風邪)と判断して、個々の症状を軽減する薬を選んでいきます。今後の見通しや注意事項などもお話しするようにしています。

また、病原体の侵入範囲が、のど・鼻・気管支上部(口に近い側)などにとどまっている場合を「風邪」と呼びますが、それを超えて肺、気管支下部まで侵入し炎症を起こしている場合もあり、それを肺炎、気管支炎と呼びます。発熱、ひどい咳などの症状が、風邪よりも長期間続くことが多いです。肺炎、気管支炎の場合には自然に治癒せずさらに悪化する場合があるため、風邪とは違う治療が必要となります。それらの診断では、胸部聴診やレントゲン検査が重要となります。

それとは別に、風邪(ウイルス感染)をきっかけとして、喘息、肺気腫など元々持っていた呼吸器の持病が悪化・再燃するケースもあり、これらは「ただの風邪」と言って済ますわけにはいきません。他にも、糖尿病など呼吸器以外の持病も風邪を契機に悪化する場合があり、治療する側(医師)としてはこれらにも気を配りながら対応していく必要を感じています。一般に高齢者の方々の方が、風邪から二次的な病気を引き起こしてしまう危険が大きいと言えるでしょう。

インフルエンザウイルスの感染によって起こる病気です。よく見られる普通の風邪(各種ウイルス感染)よりは重い症状を起こすことが多いため、風邪とは分けて対応することが多いのです。インフルエンザウイルスにはいくつかのタイプがありますが、ヒトに感染して症状を起こすものにはA型とB型があります。A型の中にはさらに、Aソ連型(H1N1)、A香港型(H3N2)などなどのサブタイプがあります。そのため流行期中に、一度インフルエンザに感染して免疫ができたにもかかわらず、再度別タイプのインフルエンザに感染してしまうという不運なことも起こりえます。通常の感染経路は飛沫感染と接触感染です。飛沫感染とは、咳・くしゃみなどにより患者の唾液や鼻汁が微細粒子となって空中に飛び散り、周囲の人がそれを吸い込むことでウイルスに感染してしまうメカニズムです。

感染の予防法として最も効果的なのはワクチン接種で、その年に流行しそうなサブタイプを予測してワクチンが作られています。例年A型2種類とB型2種類の計4種類に対応するワクチンが用意されていますので、当院でもそれらのワクチン接種を行うことができます(1本の中に4種が含まれています)。なお、ワクチンの型がマッチしていないがためにワクチンが無効であるということは通常ありません。ただし、ワクチンによる感染防御の効果(未接種の人に比べ、発症者を半分くらいに減らせる)には限界があるため、ワクチンを打っていても残念ながら感染してしまう場合はあります。

診断法として、抗原検査を行います。鼻に細い検査用綿棒を挿入させていただき、鼻奥の粘液を採取します。それを用いて検査を行い、結果は5~15分程度で出ます。

インフルエンザ陽性と判明した場合、症状の出始めから72時間以内であれば(48時間以内であればなお良い)、抗インフルエンザ薬を処方します。使用できる抗インフルエンザ薬はいくつかあり、タミフル、ゾフルーザなどのカプセル・錠剤・細粒か、イナビル、リレンザなど吸入薬のうちいずれかを用います。それらは、インフルエンザウイルスが体内で増殖するのを妨げる働きを持っていますので、ウイルスがまだ増えつつある初期の段階で有効です。発症から時間がたち(72時間以降)ウイルスの増殖がピークを過ぎた段階では、これらの薬は効果が期待できないため、鎮痛・解熱剤など風邪で使われる薬剤を使って症状を緩和する治療を行います。ただし重症のケースでは例外もあります。

コロナウイルスの感染によって起こります。通常の風邪よりは重い症状を起こす場合が多いですが、重症度・経過は個人差が大きく、一概に言えないこともあります。

感染経路はほとんどすべてが飛沫感染(エアロゾル感染を含む)と言われています。「飛沫」という言葉からイメージされるよりもはるかに微細な粒子が、一定時間空気中を漂い(微粒子のためすぐには下に落ちない)、それを吸い込んで感染しているケース(エアロゾル感染)も多いと考えられ、患者との距離が1~2m以上離れていても、気流の向きによっては感染が起きてしまう可能性があります。そのため、適切な換気が感染予防に有効です。

コロナウイルス患者の他者への感染力は、発症当日もしくはその前後が最強と言われており、発症8日目以降は感染力は極めて低くなり、ほぼ感染させることはなくなります。

感染予防の方法として有効なのはワクチン接種で、様々な種類のものがあります。ワクチンでコロナ感染を完全に防ぐことはできませんが、ある程度の予防効果はあり、感染した場合にも重症化を防ぐ効果があります。ただし、ワクチンでできるコロナ抗体は短期間で減ってしまうこと、またコロナウイルス自体が頻繁に変異することから、特に高齢者の方は年1回程度、コロナワクチンを接種(追加接種)していくことをお勧めします。

診断法としては抗原検査が一般的で、当院でも行うことができます。鼻の奥から粘液を採取し、10~15分で結果が出ます。その他に、感度の高いPCR検査で調べることもできますが、結果が判明するのは翌日以降になります。

治療法についてですが、軽症の場合には自然に軽快していくことが多いため、普通の風邪と同様に、鎮痛・解熱剤などによる対症療法を行います。より重症の場合や高齢で基礎疾患のある方の場合、レムデシベルという抗ウイルス薬を用いることもあります。ワクチンの普及とコロナウイルス弱毒化の影響もあり、入院を要するケースや死に至るケースは稀になってきています。

TOP